化学調味料って、実際どんなものなの・・・?

結局のところ、安全なの?

それとも体に悪いの?

こんな疑問を抱えている人、多いですよね。

食の安全を考えるとき、このテーマは外せません。

これまで、様々な研究報告、報道、口コミによって、化学調味料の安全性に対して議論されてきました。

それは今も続いています。

私自身も色々と調べて、自分なりに「できるだけ化学調味料は使わない」という結論を出しました。

化学調味料に対して、一つの判断材料にしていただければ、と思います。

- 化学調味料とはどんなものか

- 化学調味料の安全性について

- 私が化学調味料を使わない理由

健康意識が高まっていることもあり、「化学調味料不使用」と記載された商品もよく見かけるようになりました。

良いか悪いか、それを判断するのは結局のところ自分自身です。

化学調味料がどんなものかを知って、メリットデメリットを知った上で、上手に付き合っていければいいですね。

あるとむ

自然食×食養生アドバイザー

食を見直してジャンクフード依存・虚弱体質から脱却。自然食品店の店長として14年の経験、食養生・薬膳などを学び得た知識を活かし、ブログやSNSで広く発信中。

2023年食養生講座をスタート、2024年初著書『食の選び方大全』(サンクチュアリ出版)を出版。オンラインで食事改善の相談・サポートもしています。

化学調味料とは?

化学調味料とは、うま味の成分を人工的に精製した調味料のことです。

主成分は「グルタミン酸ナトリウム(MSG)」。

加工食品で使われる場合、原材料欄に「調味料(アミノ酸等)」と表示され、それ以外の目的(栄養目的)では「グルタミン酸Na」などと表記されています。

化学調味料の代表は「味の素」

日本で初めて販売された化学調味料があの「味の素」です。

赤いフタのビンが象徴的ですね。

発売されたのが1909年(明治42年)ですので、すでに100年以上の歴史があります。

日本では、化学調味料=味の素というイメージがついていますが、あくまでも「味の素」は商品名です。

1908年(明治41年)、東京帝国大学理科大学の池田菊苗博士が昆布から「グルタミン酸」を発見し、それが「うま味の成分」であることを解明しました。

池田博士は、当時貧しかった国民の食生活を豊かにするために、うま味調味料を普及したいと考え、青年実業家の鈴木三郎助氏と共に、うま味調味料の事業を始めました。

これが後の味の素株式会社です。

化学調味料「味の素」は特許を取得し、加工食品や飲食店でも広く使われるようになり、日本全国のみならず、海外にも普及され、一時期はどこの家庭でも味の素が置いてあるほどに拡がりました。

しかし、1968年、化学調味料による健康被害が医学誌に取り上げられ、味の素に対するイメージは一転しました。

その後、1980年代に入ってから、「化学」という単語の負のイメージを払拭するため、「うま味調味料」と言い換えるようになりました。

化学調味料の原料

化学調味料の原料は、主にサトウキビです。

主成分であるグルタミン酸ナトリウム自体は、昆布や大豆、肉、トマト、人の母乳などにも含まれています。

化学調味料という名前で呼ばれるように、これらの原料から人工的に成分を抽出します。

いくつかの製法がありますが、現在は醤油や味噌と同じように「発酵法」という製法で作られています。

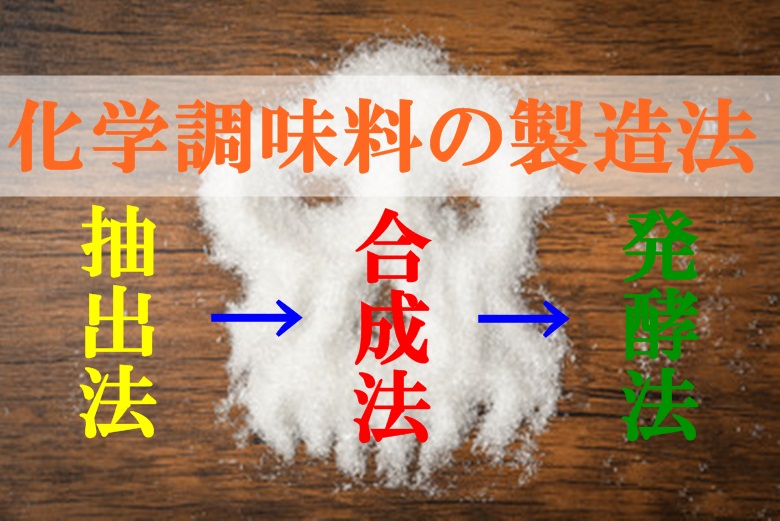

化学調味料の製造方法

「日本うま味調味料協会」によりますと、化学調味料(うま味調味料)は下記のように製造されています。

- 原料であるサトウキビなどを搾る

- 発酵菌を加える

- 発酵菌が糖蜜中の糖分を食べて、グルタミン酸を作り出す

- グルタミン酸を沈殿させて採り出し、グルタミン酸ナトリウムの結晶にする

- 乾燥させて、うま味調味料になる

これが発酵法と言って、現在の製造法の主流となっています。

例えば日本酒は、酵母という微生物がお米の中の糖分を食べてアルコールを分泌します。これと同じように、糖分を食べてグルタミン酸を分泌する微生物を使って、化学調味料は作られています。

原料はサトウキビ。

製造法は微生物の力を借りる。

ここまでの説明ですと、化学調味料が危険だと言われる理由がまったく思い付きませんね。

では、なぜ「化学調味料が健康問題を引き起こす」と議論されているのか、次の章で解説してゆきます。

化学調味料は安全なのか、危険なのか?

結局のところ、化学調味料は安全なのか?それとも危険なのか?

私の意見は、、、

グレーです。

「ずるい」と言われるかもしれませんが、私自身としては現時点ではグレー(安全とも危険とも言えない)としか言えません💦

それくらい様々な情報があり、悩むところです。

以下は、これまでに化学調味料が危険と言われてきた主な要因です。

それでは、一つずつ解説してゆきます。

①化学調味料を抽出するのに塩酸を使っていた!?

化学調味料の製造は、現在の「発酵法」に至るまで、「抽出法」、そして「合成法」という方法を用いて作られていました。

抽出法というのは、簡単に言いますと、原料からグルタミン酸ナトリウムを抽出する製法です。

まず、小麦や大豆などに含まれるタンパク質であるグルテンを抽出し、それから、グルテンを塩酸で分解して、グルタミン酸にする。

それを水酸化ナトリウムで中和して結晶化するという製法です。

はじめはこの抽出法で商品を製造していましたが、のちにこの製法はコストが高くなってしまうことが問題に挙げられ、中止されています。

また、塩酸や水酸化ナトリウムで化学処理をすることから安全性が疑問視されていました。

②化学調味料の原料は石油だった!?

抽出法の次に行われたのが合成法です。

合成法は簡単に言いますと、グルタミン酸を石油から合成する製法です。

グルタミン酸は炭素、窒素、酸素、水素の4種類の元素から構成されています。

この4種類の元素を使ってグルタミン酸と同じ構造の分子を作ることは可能なのです。

石油を精製して出来るプロピレンという物質からアクリロニトリルという物質を作ります。

それを化学処理してグルタミン酸ナトリウムをつくる、という製法です。

この製法は、原料がすべて工業的に合成された化学物質です。

また、石油から精製した段階でタールなど発がん性の高い物質も混ざってしまう可能性があることも指摘されています。

それから、アクリロニトリル自体が猛毒ともいわれていますね。

合成法による製造は成功し、順調に生産を続けていましたが、1973年に中止され、その後は現在の発酵法で作られるようになりました。

③化学調味料による「中華料理症候群」

味の素が海外にも普及された後、化学調味料に対する世間のイメージが一変する出来事が起きます。

それが、1968年、世界的に権威ある医学誌ランセットで取り上げられた「中華料理症候群」です。

これは、中華料理店で食事をした人たちの一部に、頭痛、歯痛、体の痺れ、動悸など様々な症状が発症したことから名付けられました。

当時、中華料理店では、化学調味料が大量に使われていた、といいます。

このニュースは世界中を駆け巡り、消費者の化学調味料離れが始まったのです。

しかし、その後の調査で「中華料理症候群」はグルタミン酸ナトリウムが原因で起きるという根拠は見つからなかったことから、この情報は間違いであると指摘されています。

ただ、100%安全が保障されたわけでなく、危険性については現在も議論が続いています。

④化学調味料の摂り過ぎによる「味覚飽和」

なんでもそうですが、摂り過ぎは体に良くありません。

塩でも、砂糖でも、摂り過ぎると体に弊害があるように、化学調味料も摂り過ぎによって問題があります。

化学調味料の主成分、グルタミン酸ナトリウムは、摂取し続けて一定量を超えると、味の濃さが一定になってしまう現象が起きます。

これを味覚飽和といいます。

これにより、摂り過ぎに気付かず、大量にグルタミン酸ナトリウムを摂ってしまうことになります。

アメリカでは、ベビーフードにグルタミン酸ナトリウムを使用することを禁止しています。

これは、母乳の中にもグルタミン酸が含まれているので、過剰に摂らないように、という理由からだと言われています。

摂り過ぎることで弊害を生むのは化学調味料に限ったことではありませんが、化学調味料は多く摂り過ぎてしまいやすいものであることを認識しておきましょう。

まとめ|私が化学調味料を使わない理由

化学調味料について、ここまでの内容をまとめてみます。

- 化学調味料とはうま味の成分を人工的に精製した調味料のこと

- 原料は主にサトウキビ

- 現在は微生物の力を借りる「発酵法」で作られている

- 100%安全とは言えない

- 摂り過ぎると味覚飽和が起きてしまう

ちなみに、私は化学調味料は使いません。

それは、「体への安全性が絶対ではないから」という理由ではなく、「料理の味が決まってしまうから」です。

化学調味料を入れると、同じような味になってしまうんです。

私は自然食の仕事をしていることもあって、食材と調味料にはこだわりがあります。

なので、なるべく化学調味料を使わずに素材の味を楽しみたいからです。

今も様々な議論が飛び交う化学調味料ですが、これを機に、皆さんも化学調味料と向き合ってみてはいかがでしょうか。