「バランスの良い食事って、どういうのだろう?」

「野菜やお肉はどのくらい食べたらいいのかな?」

こんな疑問を持っている方、多いのではないのでしょうか。

野菜をたくさん食べた方がいい、お肉は少な目がいい、いや多く摂った方がいい、などなど人によって思い浮かべる理想の食事バランスはさまざまかと思います。

一人ひとり体質が違うので、完璧な正解は求められませんが、一つのヒントとなるのが私たちの「歯」の構造です。

この記事では、歯の構造に示される食事のバランスについて詳しく解説します。

また、記事の後半では、戦後、日本の食事がどのように変化したのかも併せてお伝えしたいと思います。

私はこのことを知って、日本の伝統的な食生活がいかに理想的な食事であったかを思い知らされました。

「バランスの良い食事」の一つの考え方として知っておいてほしいことです。

歯の構造から学ぶバランスの良い食事とは

肉食動物、草食動物、雑食動物、魚・・・

生き物によって歯の形は違います。

食べものの種類や食べ方によって歯の構造は変わってくるんですね。

私たち人間の場合も、どんな食べ物をどのくらい摂ればよいかが、実は「歯」に示されているという考え方があります。

私たち人間の歯は、親知らずを入れて全部で32本あります。

その内、臼歯が20本、門歯が8本、犬歯が4本という割合です。

臼歯は、その字のごとく臼のような形をしていて、穀物をすりつぶすのに適しています。

門歯は前歯のことで、菜切り包丁のように、野菜や果物、そして海藻を噛み切るのに必要です。

そして、犬歯はライオンのような肉食動物のように鋭く、お肉やお魚を引き裂くのに使われます。

この3種類の歯の割合は、5:2:1です。

まとめると、次のようになります。

| 臼歯 | 穀物 | 20本 | 5(62.5%) |

| 門歯 | 野菜・果物・海藻 | 8本 | 2(25.0%) |

| 犬歯 | お肉・お魚・乳製品 | 4本 | 1(12.5%) |

つまり、穀物を5、野菜や海藻類を2、お肉やお魚・乳製品を1、という割合が、歯の構造に示される食事のバランスです。

穀物はコメ、小麦、トウモロコシなどが挙げられますが、ここでは日本人が昔から食してきた豆も含まれます。

では、現代を生きる私たちの食事バランスはどうなっているか、歯のバランスと比較してみましょう。

戦後50年で激変した日本の食生活

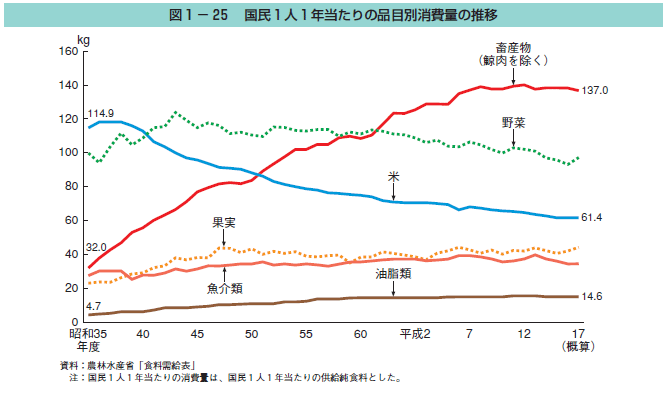

以下は、農林水産省による昭和35年から平成17年までの「食糧需給表」をもとに作られた、国民1人あたりの食品別年間消費量のグラフです。

第二次世界大戦の終戦が昭和20年です。

昭和20年代は、戦後の食糧不足が最も深刻な期間であったといわれています。

その後、徐々に復興が進み、それまでの米食中心の食生活から欧米型の食事が取り入れられ、栄養状態を改善する指導が行われました。

統計がとられた昭和35年は、戦前の日本食とまったく同じとはいえませんが、現代のように食の欧米化が進んでいる状態ではなかったと想像できます。

【昭和35年と平成17年の比較】

| 昭和35年 | 平成17年(概算) | 比率 | |

|---|---|---|---|

| 米 | 114.9kg | 61.4㎏ | 0.53倍 |

| 野菜 | 99.7㎏ | 96.2㎏ | 0.96倍 |

| 果実 | 22.4㎏ | 43.1㎏ | 1.92倍 |

| 畜産物 | 32.0㎏ | 137.0㎏ | 4.28倍 |

| 魚介類 | 27.8㎏ | 34.4㎏ | 1.23倍 |

| 油脂類 | 4.3㎏ | 14.6㎏ | 3.39倍 |

お米を食べなくなった

昭和35年(1960年)と平成17年(2005年)を比較すると、主食である「米」の消費量は約半分になっています。

現代の食生活を見てみても、3食毎回お米を食べているという人は少ないですよね。

その反対に、台頭してきたのが「パン」です。

上記グラフにパンはありませんが、2018年に株式会社マイナビが行った調査では、朝食でご飯を食べる人48.3%に対して、パンを食べる人が62.2%という結果が出ました。

現代では、朝食はパンを主食にしている人の方が多いです。

また、昼食もラーメンやスパゲッティなどの麺類を食べる人が多く、現代の食生活では「日本の主食はお米」とは言い切れない状態です。

お米とパンのどちらがいいのか、という点に関しては別の記事で考察してみました↓

お肉・乳製品を多く食べるようになった

上記グラフで驚くのは、「畜産物」が4倍以上に増えていることです。

畜産物とは、お肉、牛乳、乳製品、卵などを指します。

この点が、第二次世界大戦後、日本人の食生活で最も大きく変化した部分です。

前述した「歯の構造」では、お肉・乳製品を食べるための犬歯の割合は12.5%。

しかし、現代の食生活では実に食事の半分近くを畜産物が占めていることが分かります。

油脂類を多く摂るようになった

「油脂類」も3倍以上に増えています。

油脂類とは、大豆油、コメ油、ごま油、なたね油などの植物油とラードなどの動物油脂を指します。

増えた要因はさまざまありますが、特にお肉を炒めたり、揚げたりするようになったことも理由に挙げられています。

昔の日本は、炒め物や揚げ物よりも煮物料理が多かったです。

やはり欧米の文化が入ってきたことが油脂類を多く摂るようになったと考えられます。

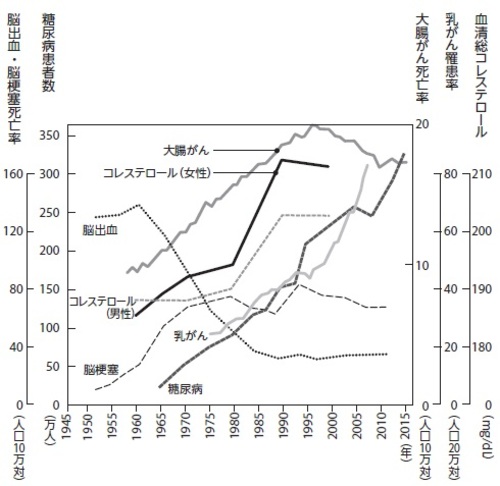

食事の内容が変わり、病気の種類も変わった

上記グラフを見て分かるように、日本の食生活は「お米中心」の食事から「お肉や乳製品などの動物性食品」を中心とした食事に大きく変化しました。

そして、何が変わったかというと「病気」です。

「食べものが体をつくる」

という原理原則に示されるように、実際に日本人の食事と生活環境が欧米化したことで、欧米型の病気が増えました。

以下は内科医・奥田昌子氏の書籍『日本人の病気と食の歴史』より、一部を抜粋した記事です。

肉と牛乳には困った共通点があります。どちらも飽和脂肪酸という成分が多く、過剰に摂取すると体内でのコレステロールの合成が高まるのです。[図表3]に示すように、日本人の総コレステロールの平均値は、1960〜1990年ごろにかけて男女ともに急速に上がり、これと歩調を合わせて脳梗塞による死亡率が上昇しました。それだけでなく、肉と牛乳、そして果物は、すべておなかの脂肪、内臓脂肪を増やします。

動物性食品の摂取が増えたことで、それまで日本人に多かった「脳出血」が減り、その代わりに欧米人に多く見られる脳梗塞や大腸がん、乳がん、糖尿病などが増え、現代では一般的になりました。

いわゆる「生活習慣病」といわれるガンをはじめとした現代病は、間違いなく食事がもたらしているといえます。

日本人の食事と病気の関係について、より詳しく知りたい人にこちらの本はおすすめです。

まとめ|歯の構造と伝統食文化から日本人に適した食事バランスを学ぶ

この記事で紹介した「歯の構造」に示される「バランスの良い食事」は、カロリーを中心とした現代栄養学では否定されるかもしれません。

しかし、戦後50年で欧米化した食生活によって、それまでになかった病気を引き起こすことにもなりました。

はじめにお伝えしたように、一人ひとり体質や環境が違いますので絶対的なことではありませんが、「歯の構造」に示される食事のバランスは、まさに日本人が培ってきた伝統的な食生活とマッチしています。

食事バランスを考えている人は一つの参考にしてみるといいかもしれません。